“Corpo di gabbiano, assottigliato e quasi scarnificato dallo sforzo di vincere il libeccio, Giacomo Giardina, se declama, rassomiglia anche al più convulso e tragico ulivo dei promontori siciliani. Ritto sul capo Zafferano, egli abbraccia nei suoi versi sfrangiati di muscoli, nervi, bandiere e gridi al vento tutte le inebrianti possibilità liriche del mediterraneo. Lo si sente flauteggiare in alto fra gli ulivi e carrubi come un pastore nel suo gregge sparso o come un aeroplano veloce.”

Nella prefazione a “Quand’ero pecoraio”, queste sono le parole di Marinetti per presentare ai lettori Giacomo Giardina, l’unico poeta realmente valido della seconda stagione del futurismo, quella che segue l’antologia del 1925. Dopo gli accelerati anni ’10, la loro furia dinamica ed interventista, l’energia del movimento futurista s’era irrimediabilmente esaurita, specialmente in letteratura. Mancava il nemico da attaccare, quella tradizione da sfregiare per irrobustire la propria identità: i futuristi non ebbero la forza di costruire sulla distesa deserta, sulle macerie che avevano intravisto con entusiasmo nei loro sogni apocalittici. I poeti ricadevano nei soliti schemi, lo sberleffo era diventato maniera: paradossalmente i cantori del futuro si ritrovarono a vivere – per malinconia o per mancanza d’ispirazione – in un recente passato, tutto mentale. I letterati non riuscirono a metabolizzare una condizione storica assai diversa dal periodo dei loro successi: per questo in molti ricordano i vari Govoni, Palazzeschi, lo stesso Marinetti, e quasi nessuno Catrizzi, Dolfi, Maiardi. Inghiottito nel vortice di questi sfortunati avanguardisti, anche Giardina è stato dimenticato: bisogna dunque riscoprire la sua voce, la sua stranissima parabola letteraria.

… nel freddo stanzone c’era la scuola/ qui dentro nacqui e vi crescevo magro e fragile/ ignorante… nutrito da numeri e sillabe che non digerivo/ nel mio fresco zampillo…/ crescevo insieme al lichene alla cardella:/ sfondai il tetto di canne/ zampillando/ saltando alto alto/ ai primi anni/ giovanili/ così lieti irrequieti!

(da “La casa ove son nato”)

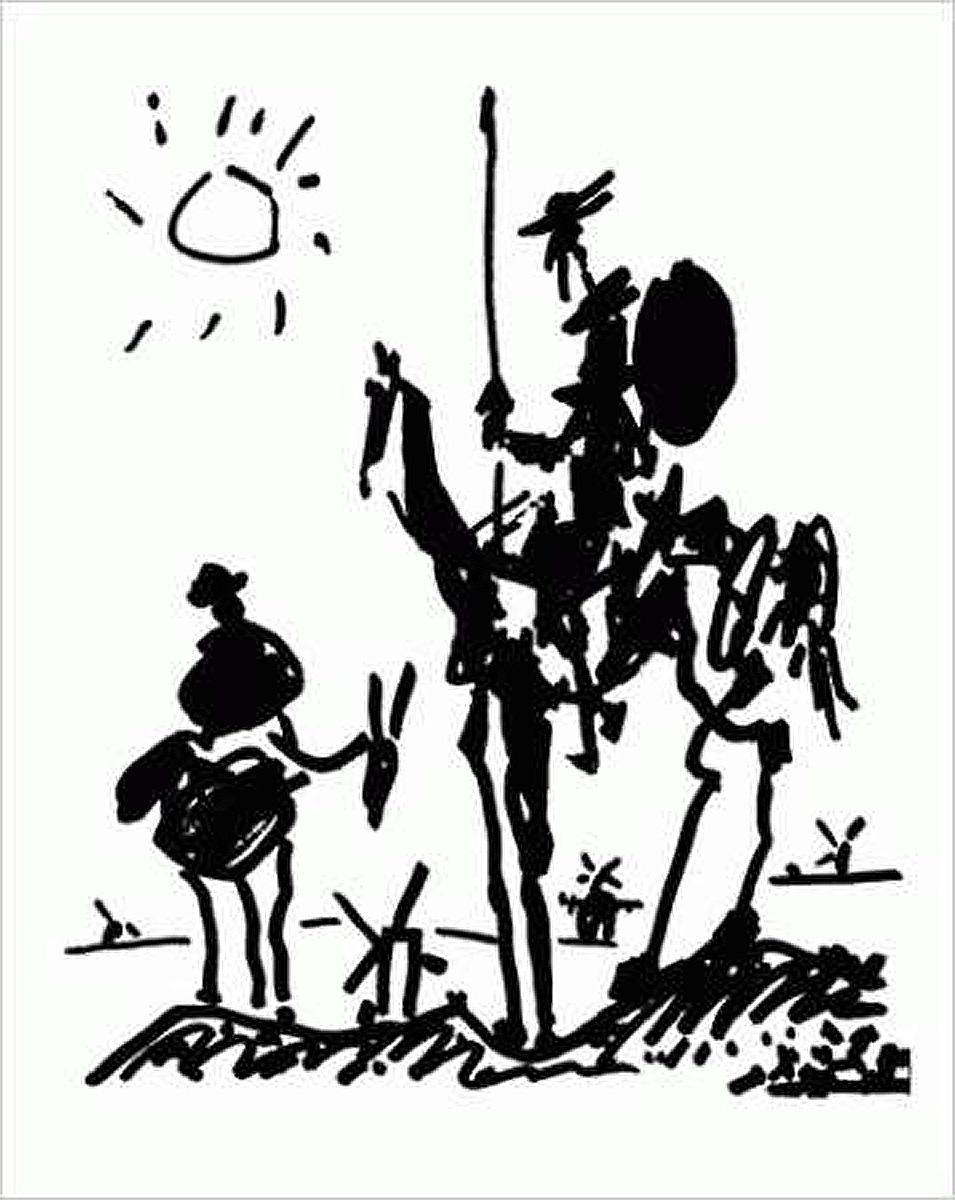

Giacomo Giardina nasce a Godrano nel 1903, paese in provincia di Palermo, limitrofo al bosco della Ficuzza. Figlio di un maestro delle elementari, frequenta la scuola con scarso profitto e giovanissimo decide di abbandonarla, insofferente a quel sistema d’imposizioni pronte a ingabbiare il suo animo libero. Per sopravvivere fa il pecoraio, trovando nella campagna godranese, nei tempi distesi del pascolo, la sua dimensione ideale: è questo l’evento centrale dell’esistenza di Giardina, della sua poesia. Ignorante e lontano dalla famiglia, il poeta si forma – come uomo e come scrittore – alla prateria-università (così la chiamerà nei suoi versi, nel frequente tentativo di tradurre nell’immaginario moderno la sua sensibilità naturalistica). Poi l’incontro decisivo col futurismo, con le sue innovazioni linguistiche e metriche, ma soprattutto il carteggio con Marinetti, che lo incoraggerà a continuare sul percorso tracciato dalle sue prime liriche: sarà lo stesso Marinetti ad introdurlo nel ’28 al pubblico palermitano, a consigliare nel ’31 la pubblicazione della sua raccolta “Quand’ero pecoraio” all’editore Vallecchi. Ma di questi primi anni di attività ci interessa, o meglio ci seduce, un evento in particolare: durante una vivace serata del ’29, Giardina vincerà a Napoli – per aver ricevuto dal pubblico gli applausi più calorosi – il primo premio in un contest futurista, venendo incoronato da Marinetti con un casco d’alluminio. Un’immagine strampalata, ma allo stesso tempo autentica, capace di proiettare una luce ferma sulla vita dello scrittore, sulla sua opera: quel giovane poeta campagnolo, quel corpo filiforme sotto il casco d’alluminio ci ricorda don Chisciotte, nel senso che in lui – come suggerisce Natale Tedesco – si agita non tanto un’esuberanza attivistica, ma quell’attivismo inane che termina con la sconfitta1. La sua fu una coscienza infelice perché sapeva di essere un diverso: dagli altri avanguardisti, dagli altri uomini lo divideva un diaframma impermeabile. Forse in quella serata, tra gli schiamazzi dei suoi estimatori, il suo sorriso lasciò intravedere una smorfia vuota, si allungò in un punto interrogativo.

Bosco grande:/ grande da quel/ giorno che m’incoronasti/poeta-pastore e scrivo con/ furore libero e indipendente così/ idealmente nei tronchi e per/ cime le prime e ultime poesie aggrappato/ ai rami, alle campane magiche piene di colore nostalgico,/ mentre i funghi a ruota/ mi decoravano il petto velloso aperto arioso…

(da “Il bosco demaniale nel territorio”)

È tutto qui l’errore commesso dai critici: Giardina fu sfiorato dal futurismo, attratto da quel movimento ad un livello superficiale, puramente estetico. Appiattire il suo profilo, la sua inafferrabile figura, contro lo sfondo in cui si muove è semplicemente ingiusto, genera una serie di fraintendimenti che ne stravolgono l’unicità. Il godranese aveva intuito che il verso libero, la musicalità estremamente ritmata, l’abolizione di qualsiasi limite grammaticale, gli avrebbero permesso di fissare sulla pagina la sua soggettività ipertrofica; e in questo lo si potrebbe collegare agli esiti più maturi del cubofuturismo russo, al Majakovskij alleggerito dal peso della retorica, dell’ideologia. Giardina si servì degli strumenti del futurismo, ma li adoperò in maniera originale, inaspettata, fino a giungere alla negazione – involontaria – delle fondamenta stesse del movimento: fu prima di tutto un naturalista, ovvero riuscì a istituire un rapporto totale con la Natura, alla maniera di Whitman. Si riteneva, orgogliosamente, un poeta-pastore. Non viveva il tempo cristiano, quella retta continua e divisibile, ma il tempo arcaico, quell’eterno ripetersi di cicli compiuti: per il poeta sempre in comunicazione con l’infinito – quanto terribile – organismo della Natura, per il pastore che arriva al punto di amare la propria solitudine riconoscendosi una “docile fibra” di quello stesso organismo, il futuro è già passato.

Al poeta-pastore importa il presente, l’hic et nunc, il tempo del lavoro e delle necessità: per Giardina vivere, e cantare la vita, significa comprenderla (qui lo scarto con la tradizione). Il suo approccio alla realtà non ha nulla di leopardiano o di avanguardista, in lui non si maschera uno spirito moderno, assillato dai dubbi o esaltato fino all’imbecillità. Il sentimento del sacro, uno slancio panteistico anima invece il poeta-pastore, la sua voce lieta e possente, tantoché “nelle ore di sconforto, prega inginocchiato davanti a una quercia-cattedrale”. Per sottolineare la differenza tra Giardina e gli altri futuristi è utile notare come in “Bosco-città” il termine di confronto sia il secondo: è il bosco il soggetto, lo spazio pronto a mutare i suoi contorni, a geometrizzare le sue piante, i suoi animali, negli oggetti cittadini (e non il contrario). Anche in questo caso, l’immaginario della modernità non è un punto di partenza, bensì una tappa da attraversare per ritornare al punto di partenza, che coincide con quello d’arrivo. Come scrisse Tedesco: “Il bosco è la presenza, il vissuto realizzato da Giardina, mentre la città è l’assenza, quello che lui non ha conosciuto se non attraverso un’operazione del tutto mentale”2.

… Alberi-palazzi in fila,/ lunghi, bassi:/ finestre verdi di foglie,/ con vetrate azzurre di cielo,/ rami nudi d’antenne,/ cime di parafulmini,/ cupole d’ombre/ e fili elettrici-raggi solari./ Insetti-umanità,/ vanno vengono frettolosi/ sopra asfalti-viottoli…

(da “Bosco-città”)

… Quando la ruota volante della/ fantasia intuitiva/ si fermò nel buio della realtà,/ spaventato mi trovai nella foresta urlante/ circondato dalle mie pecore buone.

(da “Bosco-città”)

Amava scrivere all’aria aperta, accompagnato dalle sue pecore e da un piccolo vocabolario, cristallizzare nei suoi versi il soffio vitale di quel microcosmo, di bosco Ficuzza e della montagna che lo sovrasta a ventaglio, rocca Busambra: non un luogo qualsiasi, ma lo spazio in cui l’essere e il canto si fondono, schiudendo quelle fugaci rivelazioni che permettono il dialogo. Lo sguardo di Giardina si allarga a dismisura, cerca di abbracciare ogni dato dell’esperienza per poi tramutarlo in un elemento coordinato di quel gioco felicissimo che è la vita. La versificazione serrata consiste in una proliferazione incontrollata di immagini: ma Giardina non è oppresso da ansie conoscitive, non nomina le cose alla maniera di Montale, ma le giustappone per teatralizzare il suo microcosmo, rendere esperibile la ricchezza e la varietà del mondo. Non si tratta di correggere la realtà, ma gli sguardi che la mortificano: l’esuberanza immaginativa è la scossa elettrica che riattiva la grande macchina della Natura. Per questo motivo le poesie di Giardina descrivono perennemente: tendono al messaggio-paesaggio, all’endiadi finale.

Improvvisamente il capolavoro vegetale sboccia e strapiomba/ in prodigiose acrobazie di colori/ su ROCCA BUSAMBRA/ che lancia al mondo il lirico messaggio/ con svolazzi bianchi di colombi, margherite, farfalle/ spighe di grano che rimbalzano alla gioia del pisello nostrano./ Viva la libertà! Grida il fiore giallo di maggio./ Batti la fronte. Scavi il cervello: dalla dura pietra del monte nasce/ il Pane delle verdoline fasce:/ ecco il solido amore-calore in questo mio messaggio-paesaggio,/ che ogni Saggio sente e comprende/ e lo sguardo del Critico, spesso testardo, vi riposa.

(da “Nuova rocca Busambra”)

Abbiamo indagato la linea di sviluppo principale dell’opera di Giardina e invitiamo il lettore a scoprire quelle collaterali. La sua voce talvolta si fa scanzonata, ingenuamente allegra, oppure s’indigna in una ferma accusa politica, dimostrando – al di là delle sue stranezze – una coscienza storica: per il primo caso ricordiamo “io avvocato”, in cui l’io-lirico si finge il difensore di una pecora accusata di aver rubato delle fave; e per il secondo “Guttuso nel mio quadro” (particolarmente intensi i versi: “Ridate onore-sole-oro ai contadini-zolfatari/ non fucilate! Non dure croste di pane!”). Non ci rimane che augurarci una riscoperta, sicuri del suo valore letterario: che questo nostro cavaliere pseudo-futurista, in viaggio nell’infinito solco policromo, siciliano, possa sconfiggere – una volta e per tutte – i mulini a vento!

Claudio Varsalona

1: Natale Tedesco, Poeti siciliani del Novecento, Palermo: Flaccovio, 1995, pag. 45.

2: Natale Tedesco, Poeti siciliani del Novecento, Palermo: Flaccovio, 1995, pag. 44.